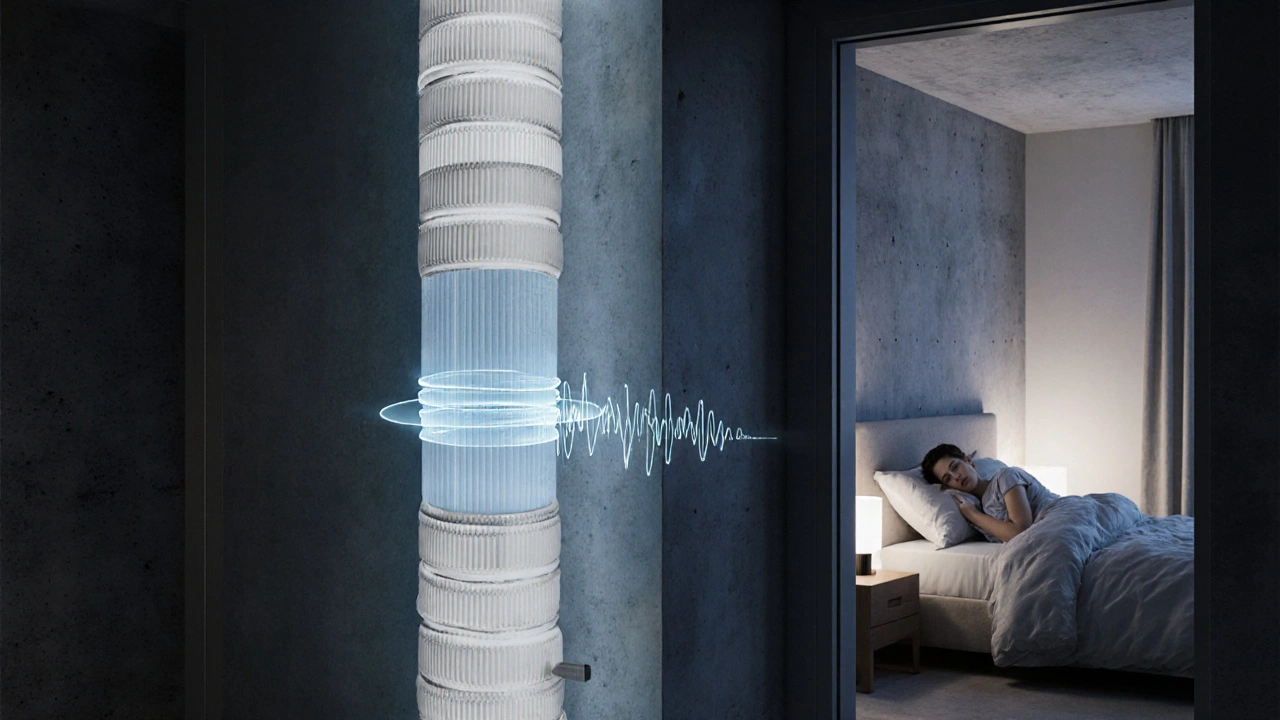

Stell dir vor, du liegst abends im Bett, versuchst zu entspannen - und plötzlich: platsch, platsch, platsch. Jeder Abfluss im Haus wird laut wie ein Wasserfall. Das ist kein Film, das ist Realität in vielen Mehrfamilienhäusern. Der Grund? Nichts wurde gegen den Lärm von Abwasserrohren unternommen. Dabei ist Schallschutz in der Sanitärinstallation kein Luxus, sondern eine gesetzliche Pflicht - besonders in Wohnungen, die direkt nebeneinander liegen. Die Norm DIN 4109 schreibt vor: In Schlaf- und Wohnräumen darf der Schallpegel von Abwasserrohren nicht über 30 Dezibel liegen. Das ist so leise wie ein Flüstern. Doch viele Installationen erreichen das nicht - und das hat Folgen.

Warum Fallrohre so laut sein können

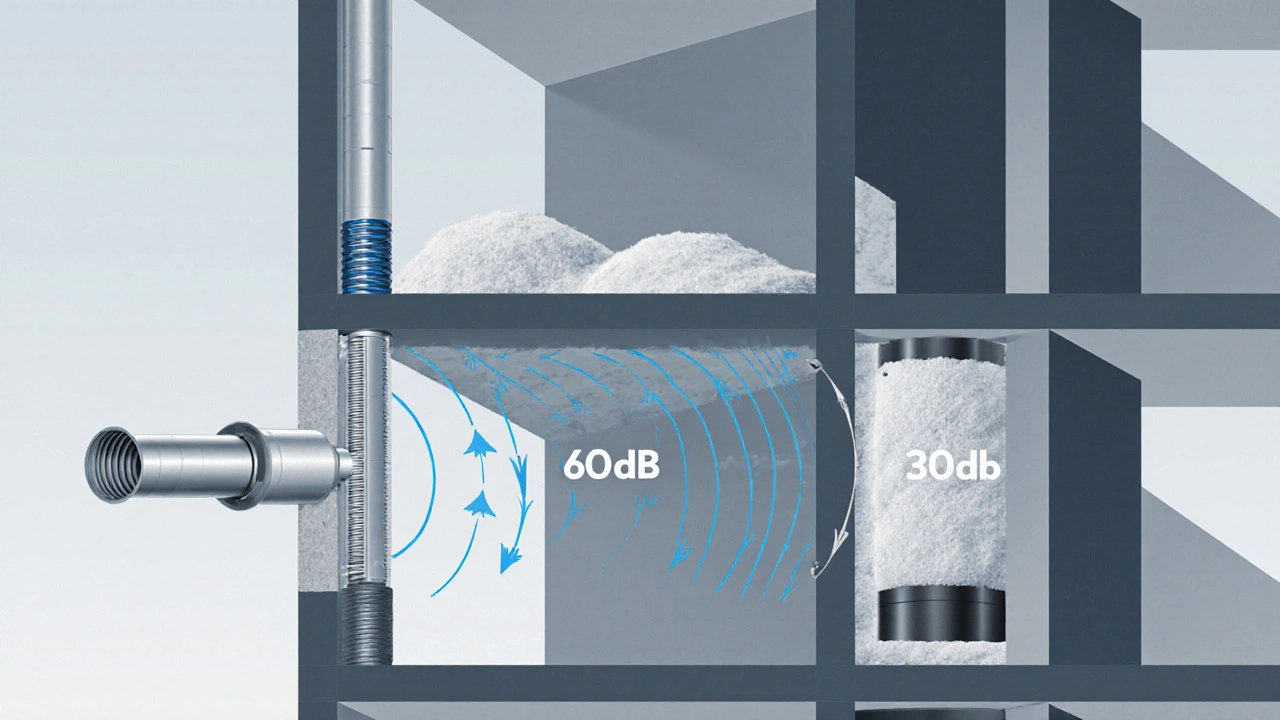

Ein Fallrohr ist kein einfaches Plastikrohr, das einfach durch die Decke läuft. Wenn Wasser aus der Dusche, der Waschmaschine oder der Spüle hinunterfließt, trifft es auf Kurven, Bögen und Verzweigungen. Das Wasser wirbelt, prallt ab, spritzt - und erzeugt dabei Schallwellen. Diese wandern nicht nur durch die Luft, sondern auch durch die Rohrwände. Das nennt man Körperschall. Und der reist schneller als Luftschall. Er durchdringt Betondecken, Wände, Böden. In einem Mehrfamilienhaus ist das ein Problem: Dein Nachbar hört, wie du duscht. Du hörst, wie dein Nachbar die Toilette spült.Standard-PP-Rohre aus den 90er-Jahren haben kaum Schalldämmung. Sie sind dünn, leicht und billig. Aber sie leiten Schall wie ein Trommelfell. Heutige Systeme wie Geberit Silent-db20 oder LORO-X Verbundrohre sind dagegen wie eine Isolierkappe für den Lärm. Sie sind schwerer, dicker, haben innen Rippen, die das Wasser sanfter leiten, und außen eine Schicht aus Schallschutzmaterial. Die Reduktion? Bis zu 20 Dezibel. Das klingt nach wenig, aber in der Akustik bedeutet eine Senkung um 3 dB eine Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke. 20 dB sind also fast siebenmal leiser.

Was macht ein richtiges Schallschutzsystem aus?

Es gibt keine einzige Lösung. Der Schallschutz muss mehrere Dinge gleichzeitig leisten. Erstens: Luftschall dämpfen. Zweitens: Körperschall unterbrechen. Drittens: Feuchtigkeit abhalten. Viertens: langlebig sein.Geberit Silent-db20 nutzt eine Kombination aus schwerem, mineralverstärktem Kunststoff und speziellen Schallschutzrippen. Diese Rippen verlangsamen das Wasser, verhindern Verwirbelungen und absorbieren Vibrationen. Die Rohre sind so konzipiert, dass sie in Betondecken eingebaut werden können - aber nur, wenn sie körperschallentkoppelt montiert werden. Das heißt: Sie berühren die Decke nicht mit festen Befestigungen. Stattdessen werden sie mit Gummilagern oder elastischen Halterungen aufgehängt. Sonst wird der Lärm einfach über die Befestigungspunkte weitergeleitet.

LORO-X Verbundrohre sind etwas anderes: Sie bestehen aus doppelwandigem Stahl mit einem Kern aus Polyurethan-Schaum. Das ist nicht nur schalldämmend, sondern auch wärmedämmend. Kein Schwitzwasser mehr an den Rohren - und damit kein Schimmel in den Wänden. Ein großer Vorteil, den Standardrohre nicht haben. Die Dämmung von ISOPARTNER mit SonoTube oder Sonimass nutzt dagegen elastische Kautschuk- oder Polyethylen-Schalen, die einfach um das Rohr gezogen werden. Sie sind ideal für Nachrüstungen, weil sie nicht die gesamte Installation ersetzen müssen.

Was passiert bei einer Nachrüstung?

In einem Neubau ist es einfach: Die Rohre werden von Anfang an mit Schallschutz verlegt. In einem Altbau wird es kompliziert. Da musst du die Wände aufschneiden, den Rohrkasten öffnen, die alten Rohre prüfen - und dann entscheiden: Dämmen oder Austauschen?Wenn das Rohr noch in gutem Zustand ist, reicht oft eine Dämmschale. Das ist eine vorgefertigte Hülle aus schalldämmendem Material, die du einfach um das Rohr legst. Wichtig: Sie muss überall dicht sein. Keine Lücken an den Anschlüssen. Keine Löcher, wo das Rohr durch die Decke geht. Sonst funktioniert alles nicht. Die Füllung des Wandschlitzes ist entscheidend. Viele Installateure füllen ihn mit Mörtel - das ist falsch. Mörtel leitet Schall. Besser ist Mineralwolle. Sie absorbiert Vibrationen und ist flexibel. Viega empfiehlt sogar, die Rohre in einem Wandschlitz nicht fest zu verputzen, sondern mit einer Art Kissen aus Wolle zu umgeben - wie ein Kissen um ein Glas.

Ein typischer Fehler? DIY-Lösungen mit Sand. Ja, du hast richtig gelesen. Einige versuchen, das Rohr mit Sand zu füllen, weil sie glauben, Sand dämmt. Aber Sand verklumpt, wenn er nass wird. Dann rutscht er, bildet Hohlräume - und der Lärm kommt wieder. In Foren wie Bauexpertenforum.de berichten Nutzer, dass Sandbefüllung nach einem Jahr komplett versagt hat.

Was kostet Schallschutz?

Ein Geberit Silent-db20-System kostet etwa 30 bis 50 Prozent mehr als ein normales PP-Rohr. Das klingt viel. Aber vergleiche es mit dem, was du sonst bezahlst: Ein schlecht gedämmtes Haus verliert an Wert. Niemand will in einer Wohnung wohnen, in der man den Nachbarn beim Duschen hört. Immobilienmakler bestätigen: Schallschutz ist heute ein Verkaufsargument. Wer es hat, kann mehr verlangen.Bei einer Nachrüstung kommen noch die Kosten für die Öffnung der Wände, die Entsorgung des Altmateriales und die Wiederherstellung der Verkleidung hinzu. Das kann leicht 500 bis 1.500 Euro pro Fallrohr kosten - je nach Zugänglichkeit. Aber es ist billiger als eine Sanierung nachträglich, wenn der Nachbar klagt. Die Rechtslage ist klar: Wenn du als Vermieter oder Eigentümer den Schallschutz vernachlässigt hast, kannst du verklagt werden. Die DIN 4109 ist kein Vorschlag - sie ist Gesetz.

Was sagen Experten?

Dr. Stefan Schober vom Fraunhofer Institut für Bauphysik sagt es klar: „Nur eine körperschallentkoppelte Montage bringt den gewünschten Effekt.“ Das heißt: Selbst das beste Rohr hilft nichts, wenn es fest mit der Decke verbunden ist. Der Schall wandert einfach über die Befestigungspunkte weiter. Architekten wie HPP Architekten fordern deshalb ab Schallschutzstufe II (für Wohnungen mit hoher Anforderung) nur noch schalldämmende Systeme. Und Prof. Dr. Hartmut Meurer von der TU München warnt: „Die effektivste Lösung ist immer die richtige Installation - nicht das teuerste Material.“Fachverbände wie der ZVSHK betonen: Schallschutz ist kein Bonus, sondern ein wesentlicher Teil der Wohnqualität. Und das spiegelt sich in den Zahlen wider: 78 Prozent der Bauherren in Deutschland legen heute Wert auf Schallschutz in Sanitärbereichen. 2010 waren es nur 45 Prozent. Der Markt für solche Systeme wächst jährlich um fast fünf Prozent - und wird 2023 schon bei 3,2 Milliarden Euro liegen.

Praktische Tipps für die Installation

Wenn du selbst oder ein Installateur das Fallrohr dämmt, achte auf diese Dinge:- Körperschallentkopplung ist Pflicht: Keine starren Befestigungen. Nur elastische Halterungen verwenden.

- Keine Lücken: Dämmung muss das Rohr komplett umschließen. Anschlüsse mit Dichtband oder Dichtmasse abdichten.

- Wandschlitz richtig füllen: Mineralwolle statt Mörtel. Das dämpft Vibrationen.

- Keine Sandbefüllung: Das funktioniert nicht dauerhaft. Nur für Kurzfristlösungen geeignet - und auch nur mit Risiko.

- Professionelle Hilfe: Die meisten Fehler passieren bei Amateuren. Ein Installateur mit Erfahrung braucht 3-5 Projekte, bis er die Technik perfekt beherrscht.

Ein Erfolgsgeschichte aus einem Mehrfamilienhaus in Linz: Ein Bewohner ließ sein Fallrohr mit einer Glaswollummantelung und schalldämmenden Paneelen verkleiden. Seine Tochter, die direkt unter der Wohnung wohnte, sagte später: „Jetzt höre ich gar nichts mehr.“ Kein Fließgeräusch. Kein Platschen. Kein Stress.

Was kommt als Nächstes?

Die Zukunft liegt in intelligenten Systemen. Geberit hat 2023 Silent-db20 Plus vorgestellt - das Rohr dämmt nicht nur Schall, sondern erfüllt auch Brandschutzklasse F90. LORO arbeitet an Verbundrohren mit natürlichen Dämmstoffen statt PU-Schaum. Und am Fraunhofer Institut forscht man an Sensoren, die den Schallpegel in Echtzeit messen und automatisch dämpfen, wenn er zu hoch wird. Das ist noch Prototyp, aber die Richtung ist klar: Schallschutz wird smarter, präziser, integrierter.Dennoch: Die größte Verbesserung kommt nicht von neuen Materialien, sondern von besserer Planung. Wer heute ein Haus baut oder sanieren lässt, sollte Schallschutz nicht als Nachtrag, sondern als Grundlage sehen. Denn ein ruhiges Zuhause ist kein Luxus. Es ist ein Recht.

Muss ich Fallrohre in meiner Wohnung dämmen?

Ja, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst und die Wohnung an andere bewohnte Räume grenzt. Die DIN 4109 verlangt Schallschutz, um Lärm auf nicht mehr als 30 Dezibel zu begrenzen. Das gilt für Schlaf- und Wohnräume. In Einfamilienhäusern ist es nicht verpflichtend, aber empfehlenswert, besonders wenn du im Untergeschoss wohnst oder ein offenes Konzept hast.

Welches Material ist am besten für die Dämmung von Fallrohren?

Für Neubauten sind integrierte Systeme wie Geberit Silent-db20 oder LORO-X die beste Wahl, weil sie Schall und Wärme dämmen und körperschallentkoppelt montiert werden. Für Nachrüstungen eignen sich Dämmschalen aus Kautschuk oder Polyethylen, wie sie ISOPARTNER anbietet. Glaswolle in Kombination mit schalldämmenden Verkleidungen ist eine bewährte, kostengünstige Lösung. Vermeide Sandbefüllung - sie funktioniert nicht dauerhaft.

Warum ist Körperschallentkopplung so wichtig?

Weil Schall nicht nur durch die Luft, sondern auch durch feste Bauteile wandert. Wenn das Rohr direkt mit der Betondecke verbunden ist, überträgt es die Vibrationen wie eine Gitarrensaite. Selbst das beste Dämmmaterial hilft dann nichts. Die Lösung: Elastische Halterungen, Gummilager oder spezielle Aufhängungen, die das Rohr vom Baukörper isolieren. Nur so wird der Körperschall unterbrochen.

Wie viel kostet eine professionelle Dämmung eines Fallrohrs?

Bei einer Neubau-Installation liegen die Materialkosten für ein schalldämmendes System bei etwa 30-50 % über Standardrohren. Für eine Nachrüstung kommen noch Arbeitskosten hinzu: Öffnen der Wand, Entsorgung, Verkleidung. Pro Fallrohr rechne mit 500 bis 1.500 Euro - je nach Zugänglichkeit und Aufwand. Aber es ist eine Investition in den Wohnwert und die Lebensqualität.

Kann ich das selbst machen?

Du kannst Dämmhüllen selbst anbringen - aber nur, wenn du die Installation des Rohrs nicht veränderst. Wenn du das Rohr neu verlegst, die Aufhängung änderst oder den Wandschlitz füllst, brauchst du einen Fachmann. Die meisten Fehler passieren bei der körperschallentkoppelten Montage. Ein falscher Befestigungspunkt kann alles zunichtemachen. Lass dich beraten - besonders bei Mietobjekten oder wenn du später verkaufen willst.

Personenkommentare

Das mit dem Sand ist ja wirklich der Hammer. Wer das macht, sollte sich mal die Grundlagen der Akustik ansehen. Sand verklumpt, wird nass, verschiebt sich – und dann ist der Schall wieder da. Einfach nur traurig, wie viele Leute noch immer auf solche DIY-Mythen reinfallen. Die DIN 4109 gibt’s nicht zum Spaß.

Hey, ich hab letztes Jahr mein Bad renoviert und hab genau das gemacht – Geberit Silent-db20 mit Gummilagern. War teurer als geplant, aber jetzt hört man gar nichts mehr. Meine Nachbarn haben sogar gefragt, ob ich ne neue Waschmaschine hab. 😄

Die DIN 4109 ist nicht "vorgeschrieben", sie ist "verbindlich". Und zwar gemäß § 11 Abs. 2 der Mietrechtsgesetze in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung. Wer das nicht versteht, sollte nicht über Schallschutz schreiben. Außerdem: "Platsch, platsch, platsch" ist keine akustische Beschreibung, sondern eine kindliche Onomatopoeie. Korrigieren Sie das bitte.

Verstehe, dass das teuer ist. Aber ist das nicht auch billiger als eine Mietminderung wegen Lärm? Ein Kollege hat vor 2 Jahren geklagt – hat 800€ Monat abgezogen bekommen. Die Dämmung war 1200€. Hat sich gelohnt.

Wieder so ein Artikel von Leuten, die glauben, sie könnten die Welt retten, indem sie Rohre umwickeln. Die wahre Ursache? Menschen, die ihre Waschmaschine um 23 Uhr starten. Kein Schallschutz der Welt hilft gegen soziale Inkompetenz. Und nein, ich hab kein Problem mit dem Lärm – ich hab Problem mit den Leuten, die ihn verursachen.

Ich hab vor 3 Jahren in meinem Altbau die Fallrohre mit SonoTube nachgerüstet. War stressig, aber jetzt ist es so ruhig… manchmal vergesse ich sogar, dass ich ein Mehrfamilienhaus bewohne. 😊 Danke für den Artikel – endlich mal jemand, der nicht nur die Probleme nennt, sondern auch Lösungen zeigt.

Die Rippen im Rohr sind der Wahnsinn echt. Hab das bei meiner Tochter gesehen, die baut gerade. Hatte vorher ne alte Wohnung wo man den Nachbarn beim Pinkeln gehört hat. Jetzt ist es wie im Wald. Kein Geräusch. Einfach nur still. Und das mit dem Mörtel… ja das hab ich auch gesehen. Voll daneben.

Was für ein Wunder, dass es Menschen gibt, die glauben, man könne Lärm mit teurem Plastik und Gummilagern beseitigen. Die Lösung ist doch einfach: Keine Duschen nach 20 Uhr. Keine Waschmaschinen nach 22 Uhr. Keine Toiletten nach 23 Uhr. Aber nein, lieber 2000 Euro für ein Rohr ausgeben, als mal Rücksicht zu nehmen. Wie modern.

Es ist interessant, wie wir immer nach technischen Lösungen suchen, wenn das Problem menschlich ist. Vielleicht sollte man nicht nur das Rohr dämmen, sondern auch die Erwartungen an Nachbarschaft. Ruhe ist nicht nur eine Frage der Physik, sondern auch der Ethik.

Ich find’s toll, dass das Thema endlich mal ernst genommen wird. Ich hab früher in so ner Wohnung gewohnt – konnte nachts nicht schlafen, weil jemand immer die Spülmaschine laufen ließ. Hatte Angst, dass ich verrückt werde. Jetzt hab ich’s mit Dämmhüllen selbst gemacht. War kein Hexenwerk. Und ich schlafe wieder. 🌙

Leute, das mit den elastischen Halterungen ist das Wichtigste! Hab ne Freundin, die hat das Rohr mit Metallklammern festgeschraubt – trotz teurem Silent-db20. Und guess what? Es war lauter als vorher. 🤦♂️

Wer braucht schon Ruhe? Ich hab ne Waschmaschine. Ich hab ne Dusche. Ich hab ne Toilette. Und ich hab kein Problem damit, dass andere das hören. Wer nicht schlafen kann, soll sich ein Ohrstöpsel kaufen. Oder in die Wüste ziehen. Einfach nur nervig, dass man jetzt alles dämmen muss.

DIN 4109? Das ist doch nur ein Vorschlag von irgendwelchen Ingenieuren. Wer sagt, dass 30 Dezibel besser ist als 50? Vielleicht ist Lärm ja sogar gesund. Stress macht stark. Ich hab nie Probleme mit dem Geräusch. Also warum soll ich Geld ausgeben?

Wenn du denkst, das ist teuer – frag dich, wie viel du für Schlafmedikamente, Therapie oder Mietminderung ausgibst, wenn du kein Schallschutz hast. Ich hab als Handwerker über 100 Projekte gesehen. Die Leute, die gespart haben, haben später doppelt gezahlt. Glaub mir – das ist keine Investition. Das ist Versicherung.

Ich hab das mit den Mineralwolle-Füllungen auch mal versucht… hab aber den falschen Typ genommen. War dann ne Woche später ne kleine Schimmelwelt im Wandinnern. 😅 Tip: Immer den Bauträger fragen, welcher Typ für deinen Altbau passt. Und nicht nur auf den billigsten Preis schauen. Ich hab gelernt: Besser ein bisschen mehr zahlen, als später die Wand aufmachen.

Die körperschallentkoppelte Montage ist der absolute Gamechanger. Wenn du das nicht machst, ist alles andere nur kosmetischer Schallschutz. Es ist wie ein Ferrari mit Reifen von einem Traktor – kein Unterschied. Und ja, das mit den elastischen Halterungen ist nicht optional. Das ist die Basis. Alles andere ist Aufbau. Und wenn du das nicht verstehst, solltest du nicht mal anfangen.